Die Grenzen der Demografie

Zielgruppen definieren

Marken erzählen Geschichten. Und Geschichten brauchen Helden. Wie man sie findet und was das mit King Charles und Ozzy Osbourne zu tun hat, liest du hier. Dazu betrachten wir zwei Modelle etwas genauer, die Zielgruppensegmentierung des Wirtschaftswissenschaftlers und Marketing-Vordenkers Philip Kotler und das Konzept der Persona des US-Amerikanischen Software-Entwicklers Alan Cooper.

Die Grenzen der Demografie

Dr. Peter Gentsch ist der Gründer der Business Intelligence Group (B.I.G.) in Berlin. Auf der SMICS in Amsterdam präsentierte er 2012 ein aufsehenerregendes Folienset, das die Möglichkeiten von Predictive Analytics verdeutlichen soll. Darauf zu sehen: zwei nahezu deckungsgleiche Profile einer Person. Die semantische Basis liefert Kotlers klassische Definition einer Zielgruppe:

- männlich

- 60 – 70 Jahre alt

- 2 erwachsene Kinder

- sehr wohlhabend

- mehrfach verheiratet

- liebt Hunde

- verbringt die Winterurlaube in den Alpen

Die Auflösung brachte Einige zum Lachen, Andere zum Nachdenken: King Charles und Ozzy Osbourne sind auf Basis ihrer demografischen Profile nicht zu unterscheiden, sie haben exakt dieselben sozioökonomischen Merkmale. Der Hausverstand legt jedoch nahe, dass die beiden Personen ganz unterschiedlich agieren und auch entscheiden.

Dieselbe Zielgruppe? Kotlers Zielgruppensegmentierung lässt es zumindest so wirken.

Illustration: Maria Savko

Kotlers Zielgruppensegmentierung ist gegenüber der Einstellung, der Motivation oder dem Verhalten einer Person regelrecht blind. Das ist auch nicht verwunderlich: Es ist gar nicht ihr Zweck. Damit fehlt der Zielgruppe jedoch jener entscheidende Teil unserer Identität, der über unsere Handlungen bestimmt. Will man verstehen oder sogar voraussagen, wie oder warum ein Mensch agiert, brauchen wir mehr Information. Und die findet sich auf Social Media, so Gentsch.

Bereits 2012 ließen sich aus einem durchschnittlichen Social Media Profil Aussagen zu Geschlecht, sexueller Neigung oder sogar dem IQ einer Person treffen. Vier Jahre später unterstrich der Artikel „98 Daten, die Facebook über dich weiss“ von Valerie Tischbein eine rasante wie erschreckende Entwicklung, von der wohl nur Mark Zuckerberg weiß, wo sie derzeit wirklich steht.

Nun möchte ich nicht die Ethik der Zuckerbergs dieser Welt hinterfragen. Deren eigenwillige Interpretation steht, denke ich, ohnehin außer Frage. Ich möchte auch nicht auf unseren sorglosen Umgang mit Daten eingehen. Die Tatsache ist uns ja bekannt, wenn uns auch die Folgen nicht unbedingt bewusst sind.

Gentschs Vortrag ist für mich deswegen erwähnenswert, da manche Agenturen auch ein Jahrzent später noch fast ausschließlich auf demografische Modelle setzen. Auch an einer Hochschule, auf der ich kürzlich unterrichten durfte, musste ich „meinen“ Standpunkt gegen die Zielgruppensegmentierung von Kotler verteidigen. Immerhin widerspräche ich dem, was eine Dozierende ihren Studierenden schon seit Jahren näherbringe. Und das gehe gar nicht.

Das hat mich irritiert. Denn die Haltung, die sich in der Branche rasant durchsetzt, ist schon alleine dadurch begründet, dass an den digitalen Medien kein Weg vorbei führt – und das schon deutlich länger als erst seit dem letzten Jahrzehnt: Printmedien verlieren an Relevanz und Reichweite, Information ist online schneller und aktueller verfügbar und Werbung kann individuell und kosteneffizient auf den User zugeschnitten werden. Das kann ich gut finden, oder auch nicht – das ändert wenig an den Tatsachen.

Zum besseren Verständnis hilft es vielleicht, etwas in der Zeit zurück zu gehen und uns bewusst zu machen, in welchem wirtschaftlichen Umfeld Kotlers Modell entwickelt wurde:

Als Kotler sein Modell entwickelte, war die Globalisierung, wie wir sie heute kennen, noch ein frommer Wunsch einiger weniger Wirtschaftsutopisten. Die Auswahl und Verfügbarkeit an vergleichbaren Produkten war eingeschränkt. Ohne Internet konsumierte man beim Anbieter in der Nähe.

Baute ein Hersteller also einen Family Van in den Staaten, adressierte er die US-amerikanische Durchschnittsfamilie – und achtete darauf, das Produkt preislich und örtlich möglichst nahe am Kunden zu platzieren. Product, Price, Placement. Dafür war Kotlers Modell ideal.

Die Welt wird kleiner

Heute ist die Welt kleiner und komplexer zugleich. Die Globalisierung – angefeuert durch wachsenden Wohlstand und eine weltweite Vernetzung – ermöglicht uns, Produkte aus Österreich mit jenen aus Spanien, den USA oder sogar China zu vergleichen und sie in ähnlicher Zeit liefern zu lassen.

Da reicht es nicht aus, mit allen zu kommunizieren, für die mein Produkt nützlich wäre. Die Frage lautet eher, warum sich ein Konsument genau für mein Produkt entscheiden sollte – und nicht für jenes meiner Konkurrenz.

Es braucht also Unterscheidungsmerkmale, wo kaum welche sind.

Das Macbook, an dem ich gerade schreibe, ist eigentlich nur ein Laptop. Es gibt Produkte, die denselben Zweck erfüllen, sogar besser und ganz sicher günstiger. Nur kaufen wir Apple nicht wegen der Hardware, sondern wegen eines Versprechens: Think Different. Das Produkt wird zur Botschaft. Und geht in Resonanz mit dem, was ich als Mensch suche: Individualität. Und damit Identität.

Das ist irrational.

Denn würde ich den Kauf sachlich durchdenken, würde mir vielleicht auffallen, wie widersprüchlich die Kernbotschaft Apples in Wahrheit ist: Individualität widerspricht dem Grundprinzip eines Massenprodukts. Anders formuliert: Mein Nachbar hat auch ein Apple Produkt. Think different?

Dieses Bedürfnis nach Individualität formulieren wir aber nicht bewusst, er ist „mehr so ein Gefühl“, etwas das uns anzieht, schwammig und undefinierbar. Ein rationaler Gedanke ist da viel konkreter. Häufig ertappe ich mich selbst dabei, wie ich die Ratio nutze, um eine Bauchentscheidung vor mir selbst (und anderen) zu rechtfertigen. Sind es in Wahrheit also unsere Gefühle, die den Ausschlag für unser Entscheidungsverhalten geben?

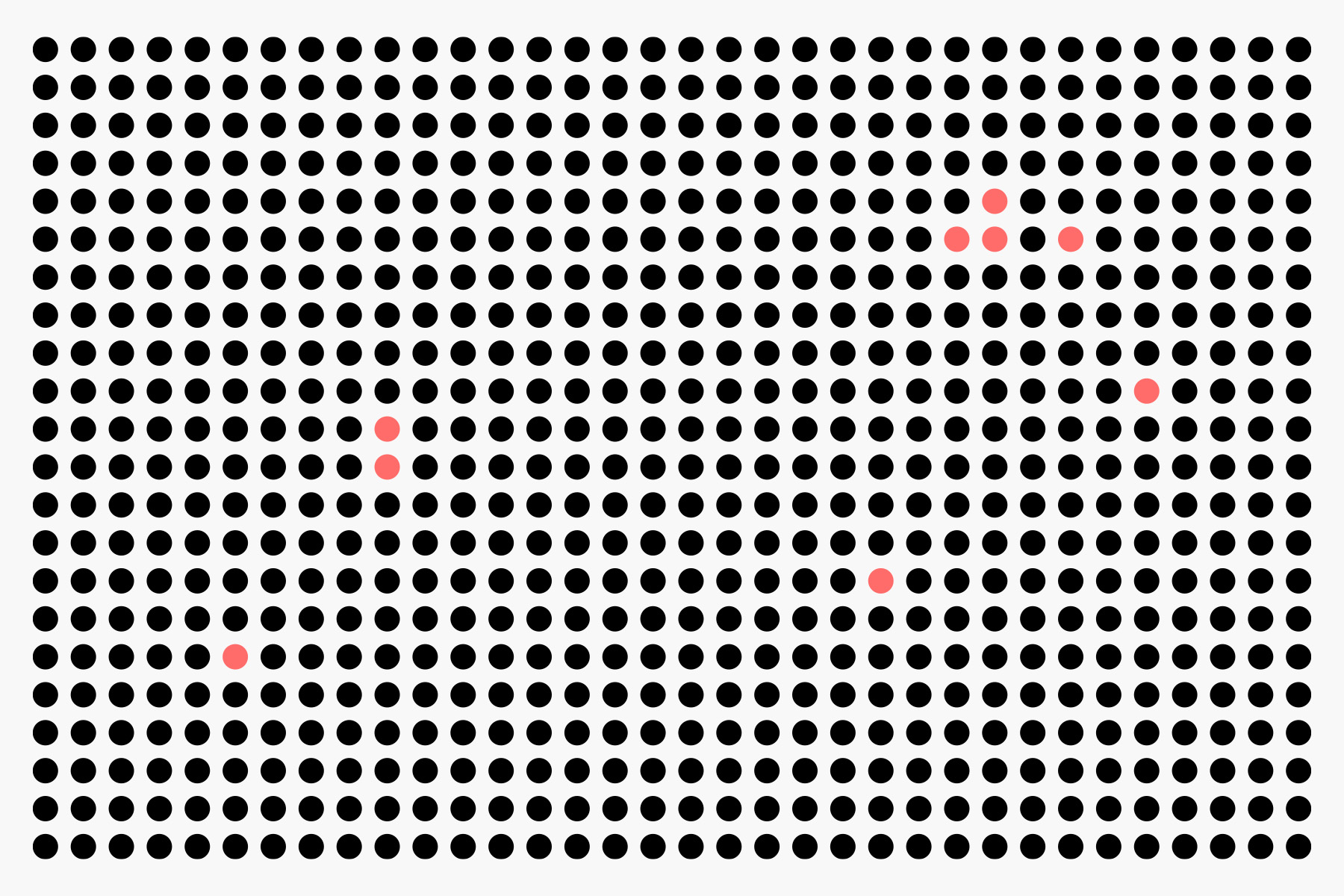

Warum mit dem ganzen Markt kommunizieren, wenn man auch gezielt die Richtigen adressieren kann?

Grafik: Florian Hämmerle

Demografische Modelle sind in dieser Überlegung wenig hilfreich. Um es mit den Worten von Simon Sinek zu sagen: Das „Was“ ist immer vergleichbar; Es gibt Produkte oder Services, die dieselbe Funktion erfüllen – und die sind vermutlich ebenfalls gut. Die demografische Zielgruppe eines Family Vans ist immer ähnlich – vom eigenen Produkt, aber auch von jenen der Konkurrenz. Die Modelle eignen sich also im besten Fall dazu, den Zielmarkt auf einzelne Segmente einzugrenzen, nicht aber um wirksame Kommunikation zu entwickeln.

Die Kunst ist es, nicht mit allen gleichzeitig zu kommunizieren – das ist teuer und ineffizient –, sondern mit jenen, für die ein Service oder Produkt als Marke relevant ist. Dazu müssen wir die Zielgruppe als Summe von Individuen verstehen, die unterschiedlich denken und auch unterschiedliche Bedürfnisse haben.

Und hier kommt Alan Coopers Persona ins Spiel.

Florian Hämmerle

Autor

Titelbild

Collagen

Maria Savko

Illustration

behance